|

a

Iglesia de Santa Catalina de Alejandría,

es de estilo mudéjar de mediados del

siglo XIV. Consta de tres naves con

cubierta de armadura mudéjar, la

cabecera se cubre con bóveda de crucería

con nervaduras de ladrillo. a

Iglesia de Santa Catalina de Alejandría,

es de estilo mudéjar de mediados del

siglo XIV. Consta de tres naves con

cubierta de armadura mudéjar, la

cabecera se cubre con bóveda de crucería

con nervaduras de ladrillo.

La portada gótica, a

los pies de la nave principal, es

también del siglo XIV pero procede de la

iglesia de Santa Lucía; entre ella y la

iglesia se encuentra el pórtico con

arcos de herradura apuntalado en el muro

lateral izquierdo y en el acceso a la

nave mayor, enmarcado por un alfiz.

Esta

iglesia es un interesante modelo de

arquitectura mudéjar del siglo XIV.

Aunque ha sido muy reformada

posteriormente pueden contemplarse aún

magníficos detalles de arte mudéjar en

un ábside lateral y en la torre. La

portada gótica que presenta la iglesia

es también, del siglo XIV, pero es ajena

a la misma, ya que procede de la iglesia

de Santa Lucía, de donde fue desmontada

para colocarse aquí en 1930. Esta

iglesia es un interesante modelo de

arquitectura mudéjar del siglo XIV.

Aunque ha sido muy reformada

posteriormente pueden contemplarse aún

magníficos detalles de arte mudéjar en

un ábside lateral y en la torre. La

portada gótica que presenta la iglesia

es también, del siglo XIV, pero es ajena

a la misma, ya que procede de la iglesia

de Santa Lucía, de donde fue desmontada

para colocarse aquí en 1930.

El interior presenta

tres naves que se cubren con artesonado

mudéjar, excepto el presbiterio que lo

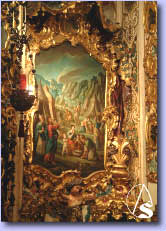

hace con bóveda de crucería. El retablo

mayor fue realizado por Diego López

Bueno, de 1624 a 1629.

La primera capilla

que se abre en la nave principal alberga

un retablo barroco de mediados del siglo

XVII. En la misma nave y junto a la

cabecera del templo se levanta la

capilla Sacramental, cuyo recinto es uno

de los más hermosos testimonios del

barroco sevillano.

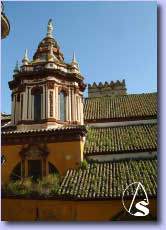

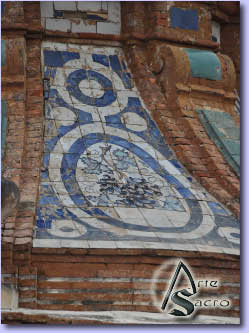

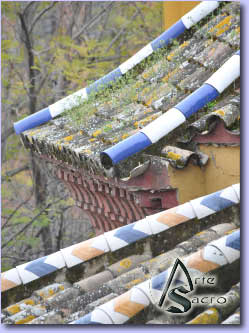

Su

arquitecto fue Leonardo de Figueroa,

quien trabajó en su construcción en

torno a 1721, diseñándolo con planta

rectangular. El interior, de pequeñas

proporciones, se adorna con profusión de

yeserías y pinturas, y se cubre con una

linterna octogonal. Al exterior esta

linterna se levanta de forma airosa

recubierto con cerámica vidriada

policroma; la pequeña escultura de la Fe

que remata esta linterna es obra de

Miguel Quintero, quien la realizó en

1724. Su

arquitecto fue Leonardo de Figueroa,

quien trabajó en su construcción en

torno a 1721, diseñándolo con planta

rectangular. El interior, de pequeñas

proporciones, se adorna con profusión de

yeserías y pinturas, y se cubre con una

linterna octogonal. Al exterior esta

linterna se levanta de forma airosa

recubierto con cerámica vidriada

policroma; la pequeña escultura de la Fe

que remata esta linterna es obra de

Miguel Quintero, quien la realizó en

1724.

En la nave derecha y

a altura del presbiterio aparece una

capilla, cuya entrada se cierra por una

buena reja del siglo XVI. En el interior

figura un retablo del siglo XVII con

pinturas de la misma época, que

representan la Asunción de la Virgen, en

el centro, y San Pío V, San Gregorio,

Santa Catalina y Santa María Magdalena,

en los laterales.

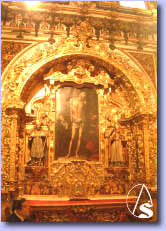

La capilla de la Hermandad de la

Exaltación está cubierta por una bóveda

de paños sobre trompas, de estilo

mudéjar, y va decorada por un zócalo de

azulejos de mediados del siglo XVIII. La

imagen del Stmo. Cristo es obra de Pedro

Roldán, siendo posterior la de la Virgen

de las Lágrimas. Las cuatro esculturas

de ángeles pasionarios del paso de la

Exaltación, así como las figuras de los

dos ladrones que aparecen en el mismo

fueron realizadas por La Roldana entre

1683 y 1684. A Pedro Roldán corresponden

los relieves que adornan el mencionado

paso. A los pies de la nave se sitúa el

retablo de Santa Lucía, compuesta con

elementos del primer tercio del siglo

XVII. A la misma fecha corresponden los

lienzos que alberga, siendo posterior la

imagen de la titular, que presenta una

policromía del siglo XVIII.

Muy

abundante y con piezas documentadas es

la orfebrería de la iglesia, destacando

como pieza principal un sagrario de

plata decorado con temas de rocalla, que

se enriquecen con incrustaciones de

piedras. Desde el siglo XVI, son muchos

los historiadores y estudiosos que se

refieren a la iglesia de Santa Catalina

dejando constancia de hechos

relacionados, unos con su historia

material y otros con aspectos

anecdóticos sobre la vida cotidiana en

las inmediaciones del templo. Muy

abundante y con piezas documentadas es

la orfebrería de la iglesia, destacando

como pieza principal un sagrario de

plata decorado con temas de rocalla, que

se enriquecen con incrustaciones de

piedras. Desde el siglo XVI, son muchos

los historiadores y estudiosos que se

refieren a la iglesia de Santa Catalina

dejando constancia de hechos

relacionados, unos con su historia

material y otros con aspectos

anecdóticos sobre la vida cotidiana en

las inmediaciones del templo.

Ambos tipos de

noticias quedan recogidos en los

escritos de Morgado, quien por igual

alude a los restos árabes del templo,

que a la vida de una Beata que vivía en

un emparedamiento, junto a los muros de

la iglesia'. De cualquier forma, ya sean

las noticias de una naturaleza o de

otra, siempre ha sido un punto de

referencia obligada en todos los textos

su torre campanario.

Tanto por su

decoración como por su estructura, se ha

venido identificando con los alminares

existentes en las mezquitas sevillanas.

Incluso José Gestoso, a fines del siglo

XIX, iba mucho más allá, al afirmar que

la capilla de la Exaltación, adosada al

muro oeste de la torre, tuvo que formar

parte del antiguo mihrab de la mezquita.

Aunque no faltaba

algo de razón a estos historiadores, en

torno al origen islámico del templo, los

estudios actuales permiten delimitar con

exactitud como único resto de la

primitiva mezquita a la obra de sillares

que corresponde a la parte baja del

campanario.

A

pesar de que la mayor parte del antiguo

alminar se encuentra soterrada, al

haberse elevado el nivel del suelo, se

aprecia su forma exterior cuadrada,

mientras en el interior se desarrolla

una escalera de caracol alrededor de un

machón cilíndrico. Tanto por la

singularidad de esta estructura como por

la utilización de sillares dispuestos

alternativamente a soga y tizón, pero

sin guardar regularidad, podría datarse

su construcción entre los siglos IX y X. A

pesar de que la mayor parte del antiguo

alminar se encuentra soterrada, al

haberse elevado el nivel del suelo, se

aprecia su forma exterior cuadrada,

mientras en el interior se desarrolla

una escalera de caracol alrededor de un

machón cilíndrico. Tanto por la

singularidad de esta estructura como por

la utilización de sillares dispuestos

alternativamente a soga y tizón, pero

sin guardar regularidad, podría datarse

su construcción entre los siglos IX y X.

Las mismas

características presentan los restos del

alminar de la mezquita sevillana de lbn

'Adabbas, actual campanario de la

iglesia del Salvador, edificado por el

qadí Omar lbn 'Adabbas, del que toma su

nombre, hacia los años 829-830.

Igualmente, en la ciudad de Córdoba y

siguiendo la misma disposición, se

conservan los alminares de las actuales

iglesias de San Juan de los Caballeros y

de Santiago, que, junto al existente en

la antigua mezquita de Almonaster la

Real, en Huelva, serían prácticamente

coetáneos al de Santa Catalina.

Para el resto del

templo, dichas hipótesis sobre el origen

islámico eran erróneas. No obstante, hay

que señalar la existencia de una

mezquita en esta zona, sobre la que más

tarde se edificaría la iglesia de Santa

Catalina. Dicha mezquita, situada en el

barrio que posteriormente sería conocido

como el Adarejo, se encontraba en las

cercanías de la puerta norte de la

primera cerca árabe de la ciudad.

Restos

de esta muralla, construida a mediados

del siglo IX, fueron al parecer

localizados en 1721 al excavarse los

cimientos de la capilla sacramental. Al

ampliarse el recinto murario de la

ciudad, la parroquia quedaría en las

proximidades de la Puerta Osario,

denominación que recuerda el cementerio

de moriscos existente en sus cercanías,

pues, tras la reconquista, la zona

comprendida entre las parroquias de

Santa Catalina y San Pedro sirvió de

morería. El barrio fue siempre bastante

populoso y de tránsito continuo, no sólo

por la cercanía de las puertas de la

ciudad, sino por encontrarse en los

alrededores del templo la alhóndiga del

trigo, así como un mercado y numerosos

mesones. Además, la iglesia se encuentra

al final de una larga calzada que,

iniciada en la Puerta de la Macarena, ha

servido tradicionalmente de escenario

para las entradas de los monarcas en la

ciudad, denominándose, por tal hecho,

Camino Real. Restos

de esta muralla, construida a mediados

del siglo IX, fueron al parecer

localizados en 1721 al excavarse los

cimientos de la capilla sacramental. Al

ampliarse el recinto murario de la

ciudad, la parroquia quedaría en las

proximidades de la Puerta Osario,

denominación que recuerda el cementerio

de moriscos existente en sus cercanías,

pues, tras la reconquista, la zona

comprendida entre las parroquias de

Santa Catalina y San Pedro sirvió de

morería. El barrio fue siempre bastante

populoso y de tránsito continuo, no sólo

por la cercanía de las puertas de la

ciudad, sino por encontrarse en los

alrededores del templo la alhóndiga del

trigo, así como un mercado y numerosos

mesones. Además, la iglesia se encuentra

al final de una larga calzada que,

iniciada en la Puerta de la Macarena, ha

servido tradicionalmente de escenario

para las entradas de los monarcas en la

ciudad, denominándose, por tal hecho,

Camino Real.

La primitiva

mezquita, al ser conquistada la ciudad

por San Fernando, se convirtió en templo

cristiano, tal y como sucedió con otras

mezquitas sevillanas y en otras

poblaciones arrebatadas al poder

musulmán. Dicho edificio, bajo la

advocación de Santa Catalina, aparece en

los primeros repartimientos de la

ciudad, siendo, por tanto, una de las

primeras parroquias que fundara el

entonces Arzobispo don Remondo de

Losada. Dicha construcción estaría en

uso, al menos, hasta 1356, fecha del

terremoto que, entre las lamentables

consecuencias que tuvo para la ciudad y

su reino, derribó el yamur o remate de

bolas musulmán de la torre, usada como

campanario de la catedral hispalense.

Como consecuencia del seísmo, la mayor

parte de las antiguas mezquitas,

convertidas en templos cristianos,

tuvieron que ser reedificadas o

sufrieron profundas reformas. Sería,

pues, en esos momentos de la segunda

mitad del siglo XIV cuando se levantase

el nuevo templo de Santa Catalina.

Al

igual que otras parroquias mudéjares de

la ciudad, como Santa Marina, Omnium

Sanctorum, San Esteban, San Marcos o San

Vicente, sigue la tipología denominada

por Angulo de iglesia parroquias

sevillana. El templo, cuyo modelo surge

como transformación de las iglesias

góticas construidas en los primeros años

de la reconquista, se compone de tres

naves, separadas por arcos apuntados

sobre pilares rectangulares, siendo la

central más ancha y alta que las

laterales. Sus cubiertas son estructuras

de madera, en forma de armadura de par y

nudillos, la central, y en colgadizo,

las laterales. La cabecera está formada

por una capilla poligonal con bóvedas

nervadas, dispuestas en dos tramos, uno

rectangular y otro poligonal. Al templo

se accedía por tres puertas. La de los

pies, fabricada en ladrillo y con arcos

polilobulados entrelazados y enmarcados

por un alfiz, difiere de la tipología

habitual utilizada en los templos

mudéjares de Sevilla, encontrándose más

cercana a la tradición almohade. Al

igual que otras parroquias mudéjares de

la ciudad, como Santa Marina, Omnium

Sanctorum, San Esteban, San Marcos o San

Vicente, sigue la tipología denominada

por Angulo de iglesia parroquias

sevillana. El templo, cuyo modelo surge

como transformación de las iglesias

góticas construidas en los primeros años

de la reconquista, se compone de tres

naves, separadas por arcos apuntados

sobre pilares rectangulares, siendo la

central más ancha y alta que las

laterales. Sus cubiertas son estructuras

de madera, en forma de armadura de par y

nudillos, la central, y en colgadizo,

las laterales. La cabecera está formada

por una capilla poligonal con bóvedas

nervadas, dispuestas en dos tramos, uno

rectangular y otro poligonal. Al templo

se accedía por tres puertas. La de los

pies, fabricada en ladrillo y con arcos

polilobulados entrelazados y enmarcados

por un alfiz, difiere de la tipología

habitual utilizada en los templos

mudéjares de Sevilla, encontrándose más

cercana a la tradición almohade.

No muy diferente a la

anterior debió ser la portada abierta en

el muro del evangelio, al menos eso se

deduce de los elementos visibles en

torno al amplio hueco adintelado hoy

existente.

En

cambio, la situada en la nave de la

epístola, al dar acceso a un pequeño

atrio, debió ofrecer siempre un

tratamiento más simple. Actualmente está

formada por un sencillo arco apuntado,

realizado en ladrillo. Prácticamente a

la vez que el templo se debió levantar

la torre campanario que aprovechó como

base los restos del alminar de época del

emirato. En la fábrica mudéjar, para

cubrir la escalera de acceso al cuerpo

de campanas, fueron utilizadas bóvedas

esquifadas rectangulares, ochavadas y de

aristas, compuestas las últimas por dos

cañones apuntados. En

cambio, la situada en la nave de la

epístola, al dar acceso a un pequeño

atrio, debió ofrecer siempre un

tratamiento más simple. Actualmente está

formada por un sencillo arco apuntado,

realizado en ladrillo. Prácticamente a

la vez que el templo se debió levantar

la torre campanario que aprovechó como

base los restos del alminar de época del

emirato. En la fábrica mudéjar, para

cubrir la escalera de acceso al cuerpo

de campanas, fueron utilizadas bóvedas

esquifadas rectangulares, ochavadas y de

aristas, compuestas las últimas por dos

cañones apuntados.

Exteriormente la

torre presenta una interesante

decoración, compuesto por paños de sebka

y arcos ciegos polilobulados inscritos

en alfiz, ornamentación muy mermada

durante la restauración efectuada en

Marzo de 1.881. Relacionada con la

decoración de arcos polilubulados de la

torre se encuentra la ornamentación del

"redondillo", estancia irregular en

forma de ábside semicircular y situada a

los pies de la nave del Evangelio.

Algunos años más tarde, hacia 1.400, en

la nave de la Epístola y adosada a la

torre, se construyó la actual capilla de

la Hermandad de la Exaltación.

Ésta, siguiendo el

modelo de las qubbas musulmanas, se

resuelve como un espacio cuadrado,

independiente del resto de la Iglesia,

cubriéndose con una bóveda sobre

trompas, ricamente decorada con labores

de lacería. A la estructura mudéjar del

templo de Santa Catalina se fueron

adosando una serie de volúmenes

correspondientes a otras capillas,

mientras interiormente la fábrica de la

iglesia se enriquecía con retablos y

pinturas. Así, a finales del siglo XVI,

en el colateral de la Epístola del

presbiterio, la familia Carranza fundó

la capilla que le servía de

enterramiento. Cerrada mediante una reja

fechada en 1.603, conserva un retablo de

pintura presidido por la Asunción de la

Virgen, mientras en los laterales

aparecen San Pío V, San Gregorio, Santa

Catalina y Santa María Magdalena, obra

del siglo XVII, al igual que los

azulejos que decoran sus paredes.

También

al seiscientos corresponde la capilla

del Rosario, situada en la nave del

evangelio, que ofrece un interesante

techo plano con yeserías de cartones

recortados y zócalo de azulejos. También

al seiscientos corresponde la capilla

del Rosario, situada en la nave del

evangelio, que ofrece un interesante

techo plano con yeserías de cartones

recortados y zócalo de azulejos.

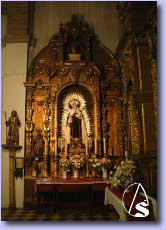

La capilla, que sería

ocupada en 1741 por la

Hermandad de

Ntra. Sra. del

Rosario, tras su separación de la

Hermandad Sacramental, está presidida

por un retablo del primer tercio del XVII, aunque reformado en el siglo

posterior, con la imagen escultórica de

la titular. Al último cuarto del

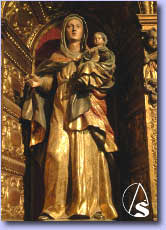

seiscientos y relacionable con las obras

de Fernando de Barahona, corresponde el

retablo de Santa Ana con la Virgen,

situado en la nave de la epístola, cuyas

imágenes pertenecen al XVIII.

Al siglo XVII

pertenece el retablo de

Santa Lucía,

cuya imagen presenta policromía del

setecientos. La escultura procede de la

antigua iglesia del mismo título,

cerrada en 1868 por la Junta

Revolucionaria.

Durante

el setecientos se ubicó en el hastial de

la nave de la epístola el retablo de

Ntra. Sra. del

Carmen, denominado así tras la

colocación, en su única hornacina, de la

imagen que le da título, obra de José

Gutiérrez Cano realizada en 1867. Durante

el setecientos se ubicó en el hastial de

la nave de la epístola el retablo de

Ntra. Sra. del

Carmen, denominado así tras la

colocación, en su única hornacina, de la

imagen que le da título, obra de José

Gutiérrez Cano realizada en 1867.

En

el mismo siglo XVIII, se realizaron dos

obras que cambiaron la fisonomía del

templo, cuales fueron la remodelación de

la capilla mayor y la edificación, en la

cabecera de la nave del evangelio, de la

capilla sacramental, estudiada en otro

capítulo de esta obra. En

el mismo siglo XVIII, se realizaron dos

obras que cambiaron la fisonomía del

templo, cuales fueron la remodelación de

la capilla mayor y la edificación, en la

cabecera de la nave del evangelio, de la

capilla sacramental, estudiada en otro

capítulo de esta obra.

Ambas fueron

costeadas por la Hermandad del Santísimo

Sacramento y Ánimas del Purgatorio,

sirviendo la primera "para en las

funziones que se ofrezen, colocar con

toda dezencia el Santísimo Sacramento".

Iniciada en 1701, no será terminada

hasta dos años más tarde, remodelándose

el presbiterio por razones litúrgicas, a

la vez que se construyó un camarín

adornado con yeserías.

El

encargado de realizar las trazas y

dirigir las obras fue el maestro mayor

de la catedral, José Tirado. Con motivo

de tales obras se alteró el retablo

mayor, realizado entre 1624 y 1629 por

Diego López Bueno, donde, en lienzos, se

narra la vida y martirio de Santa

Catalina. Dicho retablo se completa con

las esculturas de San Pedro, San Pablo,

San Juan Evangelista y San Sebastián.

Tanto las yeserías del camarín como las

piezas incorporadas al retablo, así como

los nervios de la bóveda del presbiterio

y el nuevo monumento fueron dorados y

estofados por José López Chico. Las

obras se dieron por terminadas al

colocar la nueva escultura de Santa

Catalina en el retablo. El

encargado de realizar las trazas y

dirigir las obras fue el maestro mayor

de la catedral, José Tirado. Con motivo

de tales obras se alteró el retablo

mayor, realizado entre 1624 y 1629 por

Diego López Bueno, donde, en lienzos, se

narra la vida y martirio de Santa

Catalina. Dicho retablo se completa con

las esculturas de San Pedro, San Pablo,

San Juan Evangelista y San Sebastián.

Tanto las yeserías del camarín como las

piezas incorporadas al retablo, así como

los nervios de la bóveda del presbiterio

y el nuevo monumento fueron dorados y

estofados por José López Chico. Las

obras se dieron por terminadas al

colocar la nueva escultura de Santa

Catalina en el retablo.

También durante el seiscientos, la

capilla mudéjar, al ser cedida a la

Hermandad de la Exaltación, se adornó

con un zócalo de azulejos, de motivos de

puntas de diamantes. En este recinto

quedó expuesta al culto la imagen del

Crucificado de dicho título, obra de

Pedro Roldán.

A su hija María

Luisa, "La Roldana", se deben las

esculturas de los dos ladrones que

forman parte del paso de misterio,

reformado, ya en el siglo XX, por Emilio

Pizarro de la Cruz, Ricardo Comas

Fagundo y Juan Abascal. También

pertenecen a La Roldana los cuatro

ángeles pasionarios situados en el altar

de la capilla y que ocupan los ángulos

del paso procesional de la cofradía.

Junto

a las obras de estas capillas, la

documentación escrita y gráfica

existente aporta una serie de noticias

de otras intervenciones, hoy

desaparecidas, que modificaban

radicalmente la fisonomía del templo. Al

contrario de lo que se pudiera pensar,

la iglesia de Santa Catalina no se

encontraba aislada, sino embutida en una

serie de edificaciones que prácticamente

la rodeaban. Junto

a las obras de estas capillas, la

documentación escrita y gráfica

existente aporta una serie de noticias

de otras intervenciones, hoy

desaparecidas, que modificaban

radicalmente la fisonomía del templo. Al

contrario de lo que se pudiera pensar,

la iglesia de Santa Catalina no se

encontraba aislada, sino embutida en una

serie de edificaciones que prácticamente

la rodeaban.

Así, la única fachada

completamente visible del templo era la

correspondiente al muro del evangelio,

que se abría hacia la plaza de Santa

Catalina, actualmente, de los Terceros.

Además, sobre la capilla del Rosario, se

alzaba una construcción, usada como sala

capitular, a la que se accedía por una

escalerilla, ubicada en el interior del

redondillo. Por otra parte, en el muro

del presbiterio, por su parte exterior,

se situaba la capilla de Nuestra Señora

de las Ánimas, un retablo callejero cuya

noticia más antigua data de 1598.

No obstante lo expuesto, la principal

diferencia entre el aspecto actual de la

iglesia y el que ofrecía hace algunos

años se debe a las edificaciones que se

adosaban al templo por su flanco sur. Se

trataba de una serie de dependencias de

la parroquia y de varias viviendas que

tenían acceso por una calle que,

iniciada en la plaza de la Paja, se

prolongaba hasta su unión con la calle

Santiago, tal y como se recoge en los

planos de la ciudad de fines del XVIII y

principios del XIX. Otras edificaciones

se apoyaban en la iglesia, ocultando

incluso parte de la fachada principal.

Delante de ésta, adosado a la fachada

mudéjar, existía un pórtico rectangular,

parecido al que cobijaba, en la iglesia

de San Pedro, la portada de la epístola.

En algún momento del siglo XVII, tuvo

que ser cerrado, colocándose en el mismo

un arco de medio punto decorado "con

molduras sencillas... que componen dos

medias pilastras con un arquitrabe y un

frontón cargado de tres estípites

sencillísimos, ornamentación que no es

completa, porque la casa que en el atrio

insiste (sic) la corta en parte".

Las

reformas urbanas efectuadas en el sector

y las obras de restauración del templo,

realizadas a fines del siglo XIX y

principios del XX, harán que la iglesia

de Santa Catalina pierda todas las

edificaciones que la rodeaban. La

primera restauración de la que se tiene

constancia es la realizada en la torre,

a iniciativa del párroco, durante el año

1881. El resultado de dicha intervención

se desprende de las palabras de José

Gestoso: "los que tuvimos la suerte de

haber conocido este monumento antes de

estas obras y después el pesar de

contemplarlo despojado de ciertos

ornatos, tan bellos como característicos

de la arquitectura almohade, no podemos

menos que lamentar una y cien veces la

pérdida de aquellos que tan notablemente

lo avaloraban á los ojos de arqueólogos

y artistas". Las

reformas urbanas efectuadas en el sector

y las obras de restauración del templo,

realizadas a fines del siglo XIX y

principios del XX, harán que la iglesia

de Santa Catalina pierda todas las

edificaciones que la rodeaban. La

primera restauración de la que se tiene

constancia es la realizada en la torre,

a iniciativa del párroco, durante el año

1881. El resultado de dicha intervención

se desprende de las palabras de José

Gestoso: "los que tuvimos la suerte de

haber conocido este monumento antes de

estas obras y después el pesar de

contemplarlo despojado de ciertos

ornatos, tan bellos como característicos

de la arquitectura almohade, no podemos

menos que lamentar una y cien veces la

pérdida de aquellos que tan notablemente

lo avaloraban á los ojos de arqueólogos

y artistas".

Dicha restauración

viene a coincidir con un período de

especial valoración del arte mudéjar en

todo el país, que en Sevilla se vio

acentuado no sólo por el importante

conjunto de edificaciones de dicha

estética existente, sino por la

presencia de los Duques de Montpensier

residiendo en el Alcázar, lo que obligó

a intervenir en el propio palacio. Esta

actuación propició el que se restauraran

otros edificios mudéjares, conforme a

las recomendaciones de la Comisión

Provincial de Monumentos, con José

Gestoso en la presidencia. Es el momento

en que se restauran las iglesias de San

Marcos, San Andrés o San Lorenzo, entre

otras.

Las

obras de remodelación urbana emprendidas

por el Ayuntamiento a principios de la

centuria van a ser las promotoras de

que, el 5 de septiembre de 1912, Santa

Catalina sea declarada Monumento

Nacional, salvándose de la piqueta

demoledora que, en 1868, había derribado

la iglesia de San Miguel. A pesar de

ello, la sombra del derribo permanecerá

en la década de los veinte, debido,

entre otras circunstancias, a la

especulación del suelo y al mal estado

del edificio. Prueba evidente de cuáles

eran las verdaderas intenciones de los

capitulares fue la reiterada desatención

a las solicitudes de la Comisión

Provincial de Monumentos, cuando se

detectaron grietas en algunos arcos de

la nave central. Actual portada

occidental, procedente de la iglesia de

Santa Lucía. Las

obras de remodelación urbana emprendidas

por el Ayuntamiento a principios de la

centuria van a ser las promotoras de

que, el 5 de septiembre de 1912, Santa

Catalina sea declarada Monumento

Nacional, salvándose de la piqueta

demoledora que, en 1868, había derribado

la iglesia de San Miguel. A pesar de

ello, la sombra del derribo permanecerá

en la década de los veinte, debido,

entre otras circunstancias, a la

especulación del suelo y al mal estado

del edificio. Prueba evidente de cuáles

eran las verdaderas intenciones de los

capitulares fue la reiterada desatención

a las solicitudes de la Comisión

Provincial de Monumentos, cuando se

detectaron grietas en algunos arcos de

la nave central. Actual portada

occidental, procedente de la iglesia de

Santa Lucía.

Los reparos necesarios, "colocación de

dos tornapuntas y el encimbrado de unos

de los arcos de la nave con reparación

de la cubierta de la misma nave y

parcheos interiores de los muros"

corrieron a cargo del arzobispado de

Sevilla. Años más tarde, en 1.919, el

arquitecto sevillano Francisco Javier

Luque sería el encargado de realizar las

obras de restauración del templo.

Durante el

reconocimiento previo realizado por

Luque a la Iglesia, se descubrieron

parte de los arquillos ciegos del

"redondillo", así como otros vestigios

de la arquitectura sarracena y mudéjar

de singular interés", en el imafronte de

la fachada, en el cuerpo inferior de la

torre, en la capilla de la Exaltación y

en el muro de la epístola. El proyecto

de restauración se articulaba en dos

fases, realizándose en la primera las

obras urgentes de consolidación y,

posteriormente, las propias entendidas

como de restauración.

Entre las primeras se

encontaban el saneamiento del

"redondillo", eliminando la arqueta de

agua que estaba adosada a su muro

exterior, la escalera de su interior,

así como la sala capitular, que habían

ocasionado el hundimiento de parte de la

cimentación y el desplome de la pared.

También se encontraban dentro de las

obras de emergencia, la demolición del

pórtico, así como la del imafronte del

templo, que había cedido por el empuje

de las arcadas y los movimientos del

terreno. Entre las obras de

restauración, además de sacar a la luz

los restos más antiguos del edificio, se

encontraban aquéllas encaminadas a

devolver a la torre su apariencia

original, perdida en la restauración de

1.881. Declarada Bien de Interés

Cultural (BIC) en 1912.

A

pesar de que la Comisión Central de

Monumentos de Madrid dio el visto bueno

al proyecto, no se realizó por completo,

ya que el pórtico siguió en pie al menos

hasta 1.930. En 1.926, cuando Juan de

Talavera redacta su proyecto de

restauración de la Iglesia, aún

permanecían algunas casas adosadas a la

nave de la epístola del templo. Éste era

partidario del derribo del pórtico,

aunque habría que esperar hasta que se

derribaran todas las casas adosadas al

edificio, para observar los movimientos

de la fábrica una vez libre de

edificaciones. Para contrarrestarlos y

conservar la fachada mudéjar del templo,

en contraposición a la propuesta de

Luque que incluía su derribo, se

reforzaría con la construcción de un

nártex delan- tero, lo que permitía

dejar visto el primitivo arco de ingreso

al templo, así como los arcos ciegos que

adornaban el imafronte. A

pesar de que la Comisión Central de

Monumentos de Madrid dio el visto bueno

al proyecto, no se realizó por completo,

ya que el pórtico siguió en pie al menos

hasta 1.930. En 1.926, cuando Juan de

Talavera redacta su proyecto de

restauración de la Iglesia, aún

permanecían algunas casas adosadas a la

nave de la epístola del templo. Éste era

partidario del derribo del pórtico,

aunque habría que esperar hasta que se

derribaran todas las casas adosadas al

edificio, para observar los movimientos

de la fábrica una vez libre de

edificaciones. Para contrarrestarlos y

conservar la fachada mudéjar del templo,

en contraposición a la propuesta de

Luque que incluía su derribo, se

reforzaría con la construcción de un

nártex delan- tero, lo que permitía

dejar visto el primitivo arco de ingreso

al templo, así como los arcos ciegos que

adornaban el imafronte.

En

el informe mandado a la Comisión Central

de Monumentos, además de especificar

tales obras, se solicitaba permiso para

colocar en el nuevo nártex la portada de

la antigua iglesia de Santa Lucía. Los

argumentos esgrimidos respondían a

razones de carácter estético y de

conservación. Aquellos incidían en el

carácter mudéjar de la iglesia de Santa

Catalina, por lo que no se desvirtuaría

al colocársela la portada de otro templo

de las mismas características. Además,

la nueva portada enriquecería aún más el

valor y la importancia de la parroquia,

en contraposición a la portada existente

cuya valoración "artística es nula". En

el informe mandado a la Comisión Central

de Monumentos, además de especificar

tales obras, se solicitaba permiso para

colocar en el nuevo nártex la portada de

la antigua iglesia de Santa Lucía. Los

argumentos esgrimidos respondían a

razones de carácter estético y de

conservación. Aquellos incidían en el

carácter mudéjar de la iglesia de Santa

Catalina, por lo que no se desvirtuaría

al colocársela la portada de otro templo

de las mismas características. Además,

la nueva portada enriquecería aún más el

valor y la importancia de la parroquia,

en contraposición a la portada existente

cuya valoración "artística es nula".

El 2 de julio de 1926, la Comisión

resolvía favorablemente al proyecto,

aunque se tuvo que esperar cuatro años

más para ser realizado. La portada de

Santa Lucía quedó instalada en el nuevo

nártex de la iglesia de Santa Catalina

en 1930, como reza una placa colocada

con motivo de la terminación de las

obras. Las restauraciones efectuadas en

los últimos años no han hecho más que

solucionar problemas puntuales surgidos

en el edificio, como la restauración de

las cubiertas, realizada en la década de

los setenta por Rafael Manzano Martos. A

pesar de ello, el actual estado del

edificio necesita de un proyecto

integral de restauración, como el

concluido en la Capilla Sacramental en

1997.

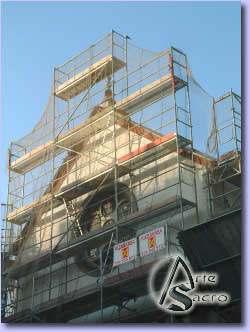

Desde el año 2002 la

parroquia venía sufriendo desperfectos

ocasionados por las lluvias, que calaban

el templo, produciendo humedades

interiores y exteriores en el templo. En

el 2003 un estudio también descubrió la

existencia de termitas, problemas en las

instalaciones eléctricas, hundimiento

del suelo y la destrucción de la fachada

por la contaminación que produce el

tráfico. Todos estos factores han

ocasionado que en junio de 2004, las

hermandades que habitaban el templo

hayan tenido que abandonarlo, cerrándose

la iglesia al culto, desconociéndose

cuando se volverá a abrir. En ella residen las

Hermandades de La Exaltación, Carmen y

Rosario y Santa Lucía.

Siete años después de

su cierre, en la parroquia sólo se ha

realizado el arreglo de las cubiertas de

la techumbre para evitar las

filtraciones de agua, aunque su interior

sigue estando en continuo desgaste

debido al abandono y a los xilófagos que

actúan a sus anchas. Igualmente sólo una

plataforma ciudadana ha hecho

concentraciones y esfuerzos para que

este templo no muera en el olvido.

La Iglesia dice que

tiene su parte del dinero para la

restauración, pero falta el del

Ayuntamiento y el de la Junta de

Andalucía que, en plena crisis nacional,

no parecen tener claras las partidas

presupuestarias para arreglar este

monumento nacional. El último informe

habla de 2012 como posible fecha...

¡¡¡Dios proveerá!!!

Bibliografía:

www.laexaltacion.org

www.artesacro.org

Imágenes de 2011

Fotos: Francisco Santiago |